相較于美系或韓系品牌,臺灣的電腦及智慧型手機設計并不遜色,甚至更令人欣賞,但近期臺灣品牌的市場表現顯得有點悶,不禁讓人默認產品制造能力并不等于品牌打造能力,畢竟品牌是存在于消費者的心目中,不在工廠。

當然,營銷工具運用的好壞,會直接影響到品牌在市場上表現,這其中最大的關鍵在于使用者出發點。

最普遍的在于營銷工具常被挪用來提升短期業績,但卻不見得可以同時累積品牌資產,甚至是犧牲了品牌的形象與價值,讓生意可持續成長(sustainable growth)成了幻覺,一些過去及現在正在衰敗的品牌,都不免陷入這條營銷死胡同。

營銷有三個作用

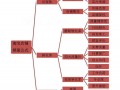

許多人納悶為何連策略大師Michael Porter開設的顧問公司都會破產,其實這也沒什么好奇怪的,畢竟影響品牌經營成敗之因素,不會只有產業競爭策略一個層面。筆者從品牌經營的角度認為,營銷工具必須同時發揮差異、取信與累積三個作用,三者循序漸進,并且環環相扣,就像洋蔥皮一樣,由里到外,層層包覆,并且相互強化,所以我們戲稱它為“洋蔥理論”。

品牌印象源于差異化作為

就品牌經營策略而言,毫無疑問的,最核心以及最優先的部份是“差異”策略,尤其是后發品牌,這個部份就是洋蔥的最里層,這些年來臺灣的舒酸定牙膏、美粒果、85度C咖啡、大陸的農夫山泉、凡客誠品、統一老壇酸菜牛肉面的異軍突起,都是些筆者認為最經典的成功案例。

在進行差異化策略時,實務上最常見的錯誤有三:

1.首先是欠缺清晰的品類識別。經營者在面對績效壓力與市場誘惑時經常會把持不住,心存多多益善,導致目標市場模糊,最終淪為一家雜貨店,殊不知,消費者永遠只會選擇各個品類的第一名,品牌經營者不能只想工廠能夠生產什么,若沒本事在一個品類中出類拔萃的話就千萬不能輕易涉入,因此,Sony品牌的挑戰應在于它到底是代表電視、投影機、相機、攝影機、隨身聽、音樂、游戲機、手機、還是電腦。

2.做不好這個差異化工作,就急著去花錢上市新產品及打廣告。廣告其實只不過是一個溝通工具,重點是能為消費者創造獨特價值的品牌主張是什么,廣告只能錦上添花,卻無法讓死的變成活的。若硬著頭皮上陣,廣告成果通常也會是好景不常,徒留一場空歡喜。可口可樂先前的酷果汁失利,以及后來的美粒果成功,便是個好例子。

3.流于孤芳自賞。品牌經營者只停留在討論差異化策略而已,接下來實務上的產品線設計精神,卻無法呼應或是欠缺對應的消費者溝通作為,畢竟差異化策略只是個打造品牌形象的一張藍圖罷了,若少了洋蔥理論中的“取信”作為,就不易贏得顧客的認同。

藉由取信作為塑造品牌印象

“取信”作為的主要角色與價值,就是如何能讓消費者相信,品牌設定的差異化策略是真的。這通常要透過4P策略來實現。

在產品設計的層面上,有些是天條,不能違背,這是品牌成功的大前題,例如使用方便性(user-friendly)。康師傅速食面及包裝茶能夠在大陸市場創造奇跡的關鍵,就是把大家吃的、喝的都予以方便化(常溫保存以及開罐即飲)。

這在幅員廣大以及便利店不普遍的大陸市場愈顯得重要,反觀在大陸市場,需要低溫保存以及再加熱才能食用的各式低溫香腸,市場成長就顯得很受限。

經營者不能只想工廠能夠生產什么,一味追求生產,就像是在開品牌經營的玩笑。

其次,經營者必須掌握到產品對消費者的真實價值,iPhone的成功關鍵在于蘋果團隊成功預見了消費者的溝通需求并不局限在語音。臺灣人是吃土雞的肉,到了大陸,當地消費者卻是只喝雞湯;臺灣人把香腸當菜吃,大陸人卻把香腸當休閑點心吃;大陸人花在月餅禮盒的成本恐是月餅成本的好幾倍。

做消費品就必須先想到消費者的獨特需求是什么,不能只想工廠能夠生產什么。

在產品策略上最常犯的錯誤是,在既有產品銷量仍達不到基本的經濟規模時,便開始依賴增加新產品來提升業績,這類新產品若仍隸屬于相同品類就還好,若是開始跨入到不同品類,甚至于使用不同品牌名稱那就可能非常不妙。

當一個產品的銷量達不到基本的經濟規模時,它就極可能會變成是個賠錢貨,因為產品制造欠缺效率以致生產成本將居高不下,許多生意開銷例如物流、通路及媒體費用又都是固定的。

當既有產品達不到設定目標時,理應優先改良原有產品。另起爐灶,無論是從企業運營效率或是建立消費者品牌印象的角度,都會把事情復雜化。iPhone的2、3、4、5系列發展就完全符合這個營銷法則;BMW 3、5、7系列各自不斷升級,也有異曲同工之妙,反觀國產的智慧型手機以及轎車的復雜產品線就常讓人摸不清腦袋。

樂發網超市批發網提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網提供成都食品批發,日用百貨批發信息、微信淘寶網店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內超市采購商與批發市場供應廠商搭建網上批發市場平臺,是全國批發市場行業中電子商務權威性網站。

本文來源: 品牌印象源于差異化營銷策略